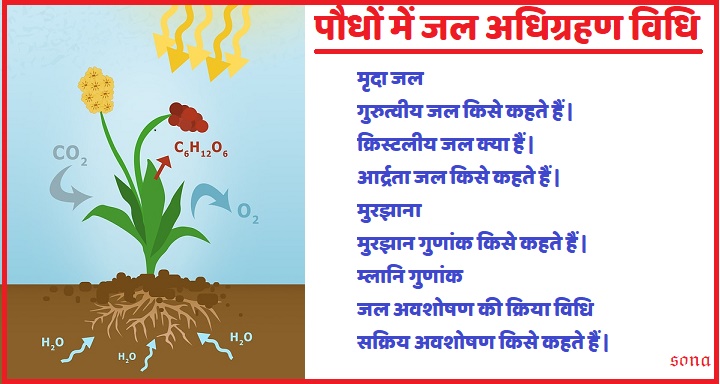

पौधों में जल अधिग्रहण विधि ( Process of acquiring water by plant )

पौधों में जल अधिग्रहण कि विधि को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं |

मृदा जल ( Soil water )

मृदा से पौधे अपने संपूर्ण जल की आपूर्ति करते हैं | जल कि मात्रा मिट्टी की विभिन्न अवस्थाओं ( परिच्छेदिका ) में अलग – अलग होती हैं | तथा जल की मात्रा सामान्य मृदा में लगभग 25 % तक होती हैं |

अपवाहित जल ( Run away water )

यह जल वर्षा द्वारा मिट्टी में आ जाता हैं | जो जल वर्षा के बाद ढलानों से बह जाता हैं , वह जल वहाँ उपस्थित पौधे को प्राप्त नहीं होता तथा यह बहा हुआ जल , अपवाहित जल ( Run away water ) कहलाता हैं |

गुरुत्वीय जल ( Gravitational water )

वर्षा होने के बाद कुछ जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंतः स्त्रावण ( Percolation ) करके भौम जल स्तर ( Water table ) इस जल को गुरुत्वीय जल कहते हैं | गुरुत्वीय जल को पौधें अवशोषित नहीं कर पाते क्योंकि भौम जल स्तर तक जड़े नहीं पहुँच पाती हैं |

क्षेत्रीय जल धारिता ( Water holding capacity of soil )

वह शेष जल जो मिट्टी में गुरुत्वीय जल के भौम जल स्तर तक पहुँचने के बाद भी उसमें कुछ मात्रा में शेष रह जाता हैं , उस शेष जल को मृदा की क्षेत्रीय जल धारिता कहते हैं |

जल निम्न प्रकार के होते हैं , क्षेत्रीय जल धारिता की मात्रा के अनुसार –

1. केशिका जल

वह जल जो मिट्टी के कणों में मध्य उपस्थित रंध्रों, छिद्रों , नलिकाओं आदि में भरा रहता हैं , केशिका जल कहलाता हैं | जड़े केशिका जल का अवशोषण करती हैं | केशिका जल मृदा में हर जगह बह सकता हैं |

2. आर्द्रता जल

मिट्टी के कणों के चारों ओर जल के कुछ अणु वाष्प की अवस्था में पाए जाते हैं , जिसे आर्द्रता जल कहते हैं | आर्द्रता जल का अवशोषण पौधें नहीं करते हैं |

3. क्रिस्टलीय जल

कुछ जल मिट्टी के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में रासायनिक रूप से इकट्ठा रहते हैं | उदाहरण – .5

O ,

.7

O ,

.10

O में क्रिस्टलीय जल कहते हैं | मृदा के कणों के मध्य क्रिस्टलीय जल होता हैं | और पौधों को प्राप्त नहीं होता हैं |वाष्प के रूप में कुछ जल मृदा के रंध्रों में रहता हैं | क्रिस्टलीय जल का अवशोषण पौधें नहीं करते |

मुरझाना ( Wilting )

पौधे का एक तरफ झुक जाना मुरझाना कहलाता हैं | सूखे वातावरण में पानी की कमी कारण पौधें सिकुड़ ( मुरझा ) जाते है|

मुरझाने की क्रिया पौधों में दो प्रकार से पूर्ण होती हैं |

- अस्थाई मुरझाना

- स्थाई मुरझाना

1. अस्थाई मुरझाना ( Temporary wilting )

पौधें दिन के समय गर्म वातावरण के कारण अधिक वाष्पीकरण से मुरझा जाते हैं | तथा रात में कम वाष्पीकरण होने से पौधें अपनी स्वभाविक अवस्था में आ जाते हैं | इसे अस्थाई मुरझाना कहते है| अस्थाई मुझाने को कार्यिकी शुष्कता ( Physiological dryness ) भी कह सकते हैं | क्योंकि कार्यिकी शुष्कता के कारण पौधों में ज्यादा मात्रा डालने पर भी पौधें कि पत्तियाँ अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं आती , ये कार्यिकी में बदलाव से अपने आप ही दूर होती हैं |

2. स्थाई मुरझाना ( Permanent wilting )

पौधे दिन के समय बहुत अधिक गर्म वातावरण के कारण , अधिक वाष्पीकरण से पौधे कि पत्तियाँ मुरझा जाती हैं तथा मिट्टी में पानी की कमी हो जाती हैं | जिससे पत्तियाँ रात में अपनी स्वाभाविक अवस्था में वापस नहीं आ पाती हैं , जिसे स्थाई मुरझाना कहते हैं | स्थाई मुरझाने को भौतिक शुष्कता ( Physical dryness ) भी कहते हैं | क्योंकि स्थाई मुरझाने कि क्रिया भूमि में जल स्तर बढ़ने पर ही दूर होती हैं |

म्लानि गुणांक ( Wilting coefficient )

म्लानि गुणांक मिट्टी में बचे शेष जल कि वह मात्रा हैं , जो पौधों में स्थाई मुरझाने के समय शेष रह जाती है , उसे म्लानि गुणांक कहते हैं | म्लानि गुणांक को मुरझान गुणांक एवं स्थाई म्लानि प्रतिशत भी कहते हैं | जल कि यह शेष मात्रा मृदा की बनावट ( Texture ) के आधार पर 1 – 15 % तक रह जाती हैं |

जल अवशोषण की क्रिया विधि ( Mechanism of water absorption )

जड़े मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण मूलीय त्वचा की कोशिकाओं तथा मूल रोम प्रदेश से करती हैं | मूलीय त्वचा का संपर्क मूलरोम मिट्टी के जल के साथ कई गुना बढ़ा देते हैं , जिससे जल का अवशोषण मूलीय त्वचा द्वारा अधिक होता हैं | प्रत्येक मूलरोम का जीवद्रव्य एवं कोशिका कला संयुक्त रूप से वर्णात्मक पारगम्य कला के समान कार्य करती और मृदा कणों के केशकीय जल के साथ सम्पर्क बनाती हैं | केन्द्रकीय रिक्तिका मूलरोम के अंदर पायी जाती हैं | कोशिका का रिक्तिका रस केन्द्रीय रिक्तिका में बहुत तत्व का विचलन होता हैं | केशिका जल कम मात्रा में घुले हुए खनिज लवणों के साथ वर्णात्मक पारगम्य कला से रिक्तिका रस में पहुँच जाता हैं | परासरण , सांद्रता के कारण यह जल रिक्तिका से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुँच जाता हैं | जिससे मूल रोम से जल का अवशोषण अधिक होता रहता हैं | कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से जल जड़ की जाइलम वाहिकाओं में परासरित हो जाता हैं|

सक्रिय जल अवशोषण

सक्रिय जल अवशोषण परासरण दाब के कारण होता हैं | क्योंकि सक्रिय जल अवशोषण में कोशकीय श्वसन द्वारा उर्जा खर्च होती हैं |

निष्क्रिय जल अवशोषण

निष्क्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जी खिचाव से होता हैं | क्योंकि निष्क्रिय अवशोषण में उर्जा खर्च नहीं होती हैं |

वायुमंडल से वायवीय जड़ो द्वारा उपरिरोही पौधें ( Epiphytic plants ) नमी का विशिष्ट स्पंजी ऊतक वेलामैन द्वारा अवशोषण करते हैं |

Leave a Reply